GENIX-CN70

187.45

+2.52

4月26日終値

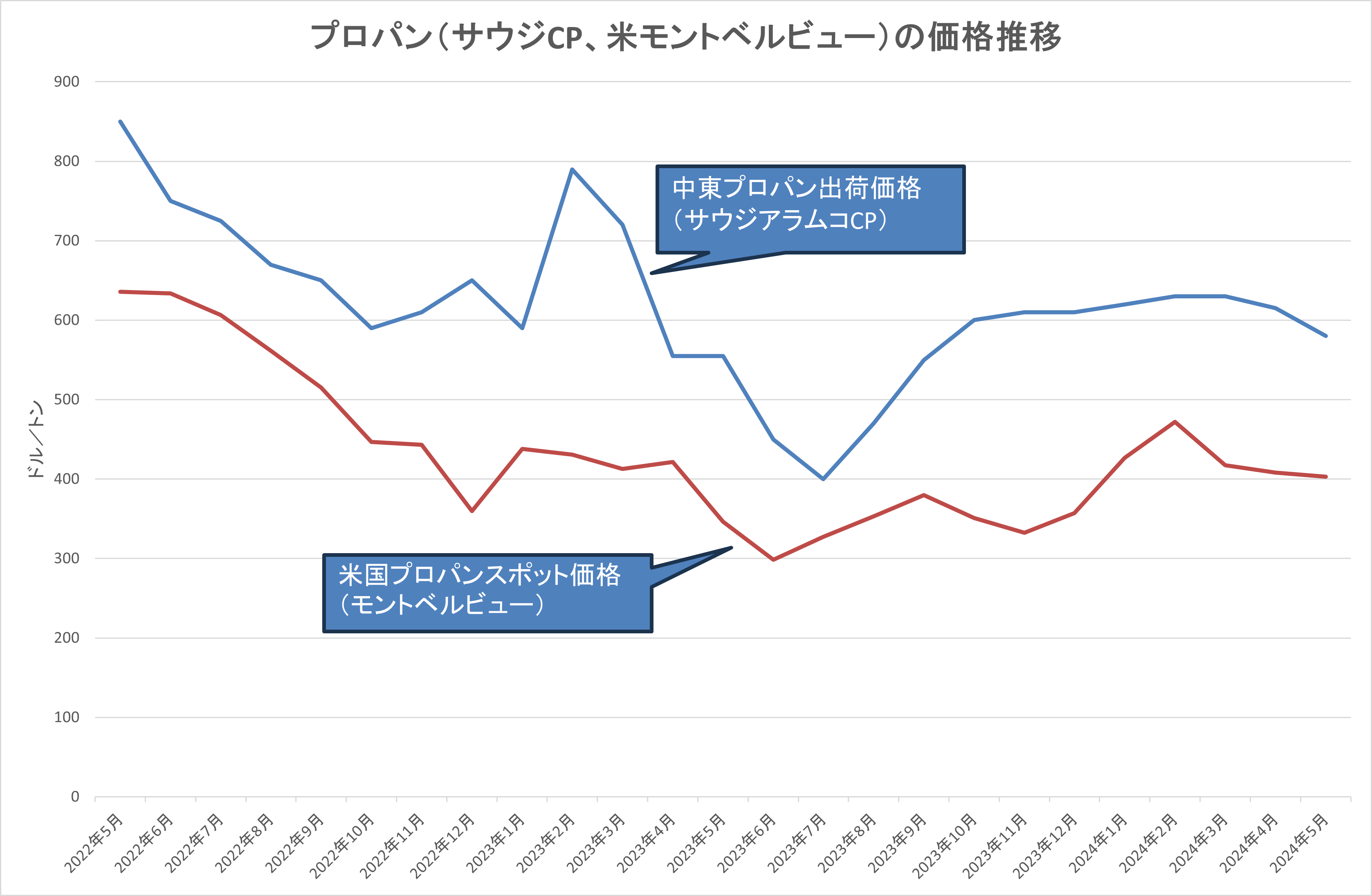

中東産LPG日本向け長期契約価格(サウジCP)5月分は、プロパンが1㌧当たり580ドルと前月比35ドル下落した(下落率5・69%)。値下がりは4月分に続いて2カ月連続。

ブタンは前月比35ドル値下がりして(下落率5・65%)1トン当たり585ドルとなった。ブタンも2カ月連続で下落した。

(2024年4月26日配信)

【過去解説記事】

中国税関が18日に発表した3月のLNG輸入量は前年同月比24・1%増の665万㌧となり、3月としては2021年の564万㌧を上回り3年ぶりに過去最高を更新した。1~3月の累計輸入量は同20・4%増の1985万㌧と、年間輸入量が過去最高だった21年同期を0・8%上回った。

今年第1四半期の国内総生産は5・5%増と昨年第4四半期の5・2%増を上回った。輸出産業を中心に二酸化炭素排出削減のためのガスシフトも進んでいる。同期間のLNGスポット市況が前年同期を4割下回るなど割高感が薄れたことも需要喚起につながったようだ。今後の見通しについてエネルギー・金属鉱物資源機構調査部竹原美佳部長は、「国際市況はこのところ上昇に転じており、LNGスポット調達は目先一服しそうだが、地方政府のガス火力建設推進や船舶燃料のグリーン転換などもありガス需要そのものは高まる方向」としている。

(2024年4月18日配信)

【過去解説記事】

東証4月12日 東京ガスの株価が一時前日比54円高の3899円と前日に続いて上場来高値を更新した。同社株は今週に入って騰勢を強め、年初からの株価上昇率は20%に達した。3月中旬、大阪ガスの時価総額が一時、東京ガスを逆転したが、東京ガスが再び首位に立ちリードを広げている。4月19日に全国知事会が東京ガス横浜ステーションを視察し、e‐メタン製造実証の説明を受ける予定となっている。カーボンニュートラルに向けた同社の技術力に注目が集まりそうだ。株価上昇により、株価純資産倍率(PBR)は0.94倍へと上昇。1倍乗せが視野に入ってきた。

都市ガス株では、北海道ガスの株価も上昇基調にあり、この日も前日マークした上場来高値2960円まで一時買い進まれる場面があった。年初からの上昇率は34%に達するが、同社株のPBRはいまだ0.7倍台にとどまり、依然割安感が漂う。北海道では半導体工場の新設で電力消費の大幅な伸びが予想され、北海道電力の株価もこのところ大幅に上昇している。

(2024年4月12日配信)

4月3日 米原油先物(WTI)は前日比28セント高の85.43ドルと3日続伸、本年の高値を更新した。ウクライナによるロシア主要製油所への無人機攻撃や、イラン大統領によるイスラエルへの報復表明など地政学的リスクの高まりが背景にある。また週間統計で米国原油在庫が前年同期比18.5%減と減少が目立ったことも材料視されている。

注目されたOPECプラス合同閣僚監視委員会は、生産目標維持を決定。また、米連邦準備理事会パウエル議長は講演で利下げを急がない姿勢を示したとされる。三菱UFJリサーチ&コンサルティング調査部・芥田知至主任研究員は、「中東、ウクライナ情勢は今後一段と動向が注視される。また、米金融政策、中国当局による経済運営、産油国の生産方針なども引き続き注目される。ただ、米中の景気は石油需要を上振れさせるほどには強くないとみられ、相場の上昇傾向を決定づける材料は出にくいと思われる。相場は再び一進一退の推移となりやすい」と指摘。もっとも、今年後半にかけて米利下げを受けてドル安が進む展開となれば、ドル建ての原油価格には割安感が生じ上昇圧力がかかりやすくなるとし、今年度は1バレル95ドル程度の上値が見込めるとしている。

(2024年4月4日配信)

GENIX-CN70は年度内最終売買日となった3月29日、前週末比0.55ポイント上昇し189.41と、2週続けて最高値を更新した。3月末割り当てで1対10の大幅な株式分割を実施した三菱重工業は権利落ち後も堅調で、修正株価は連日の最高値となった。GENIX-CN70構成銘柄では他に理研計器が1対2、川崎汽船が1対3の株式分割を3月末割り当てで実施した。

岩谷産業の株価が3連騰で、連日の上場来高値更新。3月28日にコスモエネHD株式を追加取得し、持ち分法適用会社にしたと発表したことが材料視されている。コスモエネの今期純利益予想は780億円、岩谷産業は335億円。持ち分比率2割相当の利益が来期以降、上乗せされるインパクトの大きさが期待されているようだ。また、会社側は本件株式取得に要する資金を借り入れで賄うとしており、「増資による一株当たり利益の希薄化が回避される見通しになったことも好感されている」(国内証券調査部)という。

(2024年3月29日配信)

米国3月26日、米パイプラインガス(ヘンリーハブ=HH)先物価格が終値で5日続落し、百万BTU(英国熱量単位)当たり1.575ドルに下落。2月20日に付けた本年安値1.576ドルを1カ月ぶりに割り込んだ。ザラ場安値は1.4㌦台まであった。

米エネルギー情報局(EIA)が3月21日に発表した週間データによると、米国の地下ガス在庫量は3月15日時点で前年比21%増、過去5年間の平均値に対しては41%上回っている。エネルギー・金属鉱物資源機構・白川裕調査役は、「気温が上がり需要が低下して、在庫がさらに積み上がったことと、生産がすぐには低下しないことが主要因」と指摘する。こうした在庫の荷余り感が先物市況の上値を重くしているようだ。

HH先物価格の過去15年間の値動きを振り返ると、期近先物価格が1ドル台まで下落した年は2012年、16年、20年の3回あり、当該年の安値形成月はそれぞれ、4月(1.9ドル)、3月(1.6ドル)、6月(1.4ドル)となっている。春に安値を付ける習性と、この間の価格水準が切り下がる傾向が見て取れる。

(2024年3月27日配信)

3月22日、ガスエネ株価指数カーボンニュートラル70(GENIX‐CN70)は2週間ぶりに過去最高値を更新した。GENIX‐CN70構成銘柄はほぼ全面高となり、K&Oエナジー、三菱重工、岩谷産業、大阪ガスなどが最高値を更新した。

なお、三菱重工(1株→10株)、理研計器(1株→2株)、川崎汽船(1株→3株)は3月28日付で株式分割の権利を落とす。株式分割のメリットとしては、単位投資額の引き下げによる投資家層のすそ野拡大、流動性の向上などが指摘される。昨年以降で、株式分割を実施したリンナイ、NTT、三菱商事、京セラは、権利落ち後も堅調な値動きを保っている。

(2024年3月22日配信)

3月15日 ENEOSHD(GENIX―CN70構成銘柄)の株価が朝方から買い進まれ、5年3カ月ぶりに700円台に乗せてきた。他にもINPEXや石油資源開発、コスモエネルギーHDなどの石油関連株、資源高が利益に結び付く商社株も軒並み値上がりしている。コスモエネルギーは国内大手証券が投資格付けを引き上げたことも好感され、株価は上場来高値を更新した。

株式市場は、米原油先物(WTI)が14日、期近4月渡し終値で1バレル81.26ドルと続伸し、昨年11月6日の80.82ドル以来の80ドル台乗せとなったことを材料視しているようだ。国際エネルギー機関(IEA)が同日公表した市場レポートでは、今年の石油需給は供給不足になるとの予測が示されている。産油国の自主減産延長による供給減や、紅海におけるタンカー襲撃で海上輸送距離が延びておりバンカー燃料の需要増加を織り込んだという。もっとも原油市況は過去1年余りにわたって、おおむね70ドルから80ドルのレンジで推移しており、80ドル台では上値の重さも意識されそうだ。

(2024年3月15日配信)

3月8日 大阪ガス(GENIX CN‐70構成銘柄)の株価が前日比153円高の3350円で寄り付き、直後に230円高の3427円まで上昇。1月11日に付けた上場来高値3242円を一気に更新した。同社は7日、3カ年中期経営計画を策定し、配当を原則減配せず維持または増配する累進配当制度を導入すると発表し、好感された。

2024年3月期の配当金は前期比12円50銭増配して72円50銭(従来予想65円)に、25年3月期は95円を目指す方針も示した。株主資本配当率を3%とする方針を掲げ、機動的な自己株取得も検討するとした。この他、自己資本利益率(ROE)の目標は26年度に8%程度、投下資本利益率(ROIC)は5%程度を目指す。「株価を意識した経営姿勢に変化していると株式市場が受け止めており、都市ガス株の中でも相対的な値上がりが目立ってきている」(中堅証券)という。この日前場終値での時価総額は、大阪ガスが1.43兆円、東京ガスは1.41兆円となり、大阪ガスが東京ガスを逆転した。

(2024年3月8日配信)

2月22日 東証では朝方から買いが先行し、日経平均株価は大幅に反発した。終値は初の3万9000円台で、1989年12月以来の史上最高値更新となった。注目された米エヌビディアの決算が市場関係者の事前予想を上回り、3連休控えにもかかわらず、マーケットのセンチメントは強気に傾いた。半導体関連株をリード役に、主力株を中心に幅広く買い進まれた。

GENIX‐CN70構成銘柄も軒並み上伸した。三菱重工業が上場来高値を更新し、日本酸素HD、川崎汽船は最高値をうかがう動き。原油市況の上昇を背景に石油資源開発など石油関連株も値上がりした。

(2024年2月22日配信)

米国パイプラインガス市場価格(ヘンリーハブ先物)が2月15日、8日連続安となり、百万BTU(英国熱量単位)当たり1.5㌦台まで下落、2020年6月以来の安値水準となった。在庫の積み上がりが背景にあるという。

エネルギー・金属鉱物資源機構の白川裕調査役は「原油市況が1バレル80㌦弱と堅調なことから、パーミアン盆地を中心にシェールオイルの生産が盛んで、随伴ガスの生産量も増えている。気温が高めに推移していることもあり、地下在庫は過去5年間の最高水準に到達している」と指摘。

先物市場の中心商いが春の需要閑散期に移りつつあることから、市況は当面弱含みで推移しそうだ。

(2024年2月16日配信)

2月12日 米国で天然ガス市場価格(ヘンリーハブ先物価格=HH)が5日続落し、期近終値は百万BTU(英国熱量単位)当たり1.768ドルに下落した。1.7ドル台は2020年7月以来の安値となる。市中在庫が高水準にあり、市場のセンチメントを圧迫している。

HHは昨年11月以降、3ドルを割り込むなど市況の低迷が続いているが、生産量が落ち込む兆しはいまだ見えないという。エネルギー・金属鉱物資源機構の白川裕調査役は「原油市況が1バレル80ドル弱と堅調に推移していることから、オイルリッチなパーミアン盆地を中心に油狙いの生産が盛んになっている。このため副産物であるガスの生産も増加している」と指摘する。

(2024年2月13日配信)

米国市場でガス市場価格(ヘンリーハブ先物価格)が続落している。7日に心理的な下値めどと見られていた百万BTU(英国熱量単位)当たり2ドルを割り込むと、8日終値は一段安となり1.917ドルまで下落した。およそ3年5カ月ぶりの安値水準となる。

市況下落の背景には、マーケットの荷余り感があるようだ。「このところの気温上昇で暖房用需要が低下しており、地下在庫量は過去5年間の上限レベルに到達している。当面は上値の重い展開が続きそうだ」(エネルギー・金属鉱物資源機構・白川裕調査役)。

ヘンリーハブ価格の下落に伴い、米国産LNGの輸出価格も低下しており、現状は世界の主要輸出国の中でも最も安価な水準となっている。

(2024年2月9日配信)

2月6日 東証後場 三菱重工業の株価が昨日の1万円初登頂に続いて一段高となった。この日午後、同社は3月末割り当てで株式1株を10株に分割すると発表。合わせて発表された今2024年3月期第3四半期連結決算は、売上高が前年同期比11%増、純利益は同倍増となるなど好調ぶりが明らかになった。通期の受注見通しを6兆円とし、従来予想に4000億円上積みした。これら大幅な株式分割と好調な業績動向が素直に好感され、買いが買いを呼ぶ好循環となっている。

同社株は1年前の2月には5000円前後で推移しており、そこから株価水準はちょうど2倍になっている。

(2024年2月6日配信)

1月31日 サウジアラムコがこのほど日本のLPガス輸入事業者に通知したプロパン2月分出荷価格(サウジ2月CP)は、前月比10ドル値上がりして630ドルとなった。値上がりは昨年8月分(470ドル)以降、12月分の変わらずを挟んで8カ月連続。

LPガス市況に影響する原油市況が、12月初旬を底に水準を切り上げているほか、世界最大のLPガス輸出国である米国において、プロパン在庫の取り崩しが進み、市況が上昇したことが背景にある。米国ではLPガスの一大輸出地域であるメキシコ湾で濃霧が観測されており、輸出作業への影響も警戒されたという。サウジCP2月ブタンも、前月比10ドル値上がりして640ドルとなった。

(2024年2月1日配信)

1月26日GENIX-CN70は前週比0.64ポイント値上がりして169.36ポイントとなった。7週間連続の上昇で、3週続けて統計開始来の最高値を更新した。一方、東証株式市場全体としては、このところの上げピッチの速さから利食いが広がり、東証株価指数(TOPIX)は7週ぶりに値下がりした。

GENIX-CN70の構成銘柄で値上がりが目立ったのは、25日に2023年12月期決算を発表したHIOKI。24年12月期も増収増益を見込み、配当金を年200円に連続増配する方針が好感されたようだ。

このほか、三菱重工業、三菱化工機が高値圏で頑強な値動き。SMBC日興証券が目標株価を引き上げたウエストホールディングスも下値を切り上げている。

(2024年1月26日配信)

欧州パイプラインガス先物価格が17日、百万BTU(英国熱量単位)当たり8ドル台まで下落し、昨年8月以来の安値水準となった。北東アジアLNGスポット価格も続落しており、17日は昨年6月以来の9ドル台を付けている。先物の決済期日が2月から3月に移り冬場の需要期を過ぎることで、足取りが弱くなっている。昨年の安値は欧州ガス先物価格が7ドル台、スポットLNGは8ドル台だった。

当面の市況動向についてエネルギー・金属鉱物資源機構の白川裕調査役は、「カタールから欧州にLNGが年間1500万トン供給されており、スエズ運河の通航リスクが警戒されているものの、それでも欧州の在庫水準が依然として高いため、中東からの輸送に支障が生じても当面の供給は何とかなると見られている。昨年10月から輸出を再開したエジプトLNGもまだ量は少ないとはいえ心理的な支えになっている。不需要期の相場は数年前なら3~4ドルもありえたが、安価になったスポットLNGを中国が仕込む動きも見られるため、今回はそこまで下がらないだろう」とする。また、「足元のスポット需要は弱いが、供給力に余裕があるほどの状況でもない。幸いにして供給設備のトラブルは昨年から起きていないが、いつ起きても不思議はない。先行きを楽観視するわけにはいかない」と指摘する。

(2024年1月18日配信)

東京株式市場は年末・年始と値上がり基調を強めており、GENIX-CN70も12月15日から1月12日終値まで5週連続で上昇した。1月12日の終値は167.67ポイントとなり、昨年9月15日にマークした指数算出以来の最高値165.83ポイントを4カ月ぶりに更新した。

GENIX-CN70構成銘柄では、商社株の値上がりが目立ち、伊藤忠商事、住友商事が最高値を更新。海運株も高値圏でしっかり。個別銘柄では、三菱重工業、愛知時計電機が最高値を付けた。本日午前、2024年8月期第1四半期決算を発表し、大幅な増収増益が確認されたウエストホールディングスが急伸した。

(2024年1月12日配信)

中東産LPGの日本向け長期契約価格(サウジCP)1月分は、プロパンが前月比10㌦高い1トン620㌦。ブタンも同じく10㌦値上がりして630㌦となった。小幅高ながら、極東マーケットは足元で強弱感が交錯しており、先行きの方向感は乏しい状況。米国のプロパンスポット市況(モントベルビュー)は12月分が1トン357㌦と、前月から約25㌦値上がりした。依然として近年の安値圏での値動きではあるが、市中の在庫水準は過去5年平均並みまで減少しており、底堅さも見られる。

(2024年1月10日配信)

1月5日 2024年の年明けの東京株式市場は、能登半島地震を受けて4日の大発会は売り物先行でスタートしたが、新NISA開始に伴う投資資金流入などによる先高期待から押し目買いが優勢となり、結局、東証株価指数(TOPIX)は4日、5日と続伸した。

GENIX-CN70も12月最終週に続いて上昇し、5日終値は164ポイントと、5週ぶりに160ポイント台を回復。昨年9月15日にマークした最高値165.83に急接近した。指数構成銘柄では、大阪ガスが大幅高となり、5日に一時3111円まで上昇。12月13日に付けた最高値3077円を上回った。4日以降終値ベースでも初めてとなる3000円台を維持している。このほかでは、海運株が人気を集めており、日本郵船、商船三井が最高値を更新した。

(2024年1月5日配信)

12月29日 東京証券取引所最終売買日(大納会)は、今年1年の相場を象徴するような堅調な展開だった。その中でGENIX-CN70は前週に続いて上昇し、3週連続高で今年を締めくくった。GENIX-CN70の年間騰落率はプラス25%となり、東証株価指数の上昇率と互角の好成績だった。

GENIX-CN70構成銘柄の中で値上がりが目立ったのは、川崎汽船、日本酸素、栗本鉄工、愛知時計電機、関電工など。一方、不調だったのは、イーレックス、レノバ、テスHD、ウエストHDなどだった。なお12月末割り当てで、京セラが1株を4株、三菱商事は1株を3株に株式分割した。GENIX-CN70もこれに合わせて、株式分割の影響を考慮した修正株価指数を算出している。

(2023年12月29日配信)

12月22日 GENIX-CN70は前週に続いて上伸した。全般は高安まちまちだが、値がさ株の海運3社(日本郵船、商船三井、川崎汽船)がそろって本年高値を更新し、CN70を押し上げた。また、工場新設で恩恵を受ける理研計器が12月20日上場来高値を更新した。

海運株が動意付いたのは先週末。紅海で武装組織による商業船への攻撃が相次いだことで、海運会社がスエズ運河の航行を見合わせ、迂回経路による輸送距離の延長などで海運市況が上昇するとの思惑が働いた格好。海運株はコロナ禍前後の市況高騰局面で株価が5倍以上に跳ね上がっており、その記憶がまだ新しいだけに思惑が先行しやすいようだ。

(2023年12月22日配信)

12月15日 GENIX-CN70は3週ぶりに反発した。指数構成銘柄では、理研計器の株価が13日に上場来高値を更新。大阪ガスも同日最高値を更新し、未踏の3000円台に一時到達した。

岩谷産業の株価はコスモエネルギーホールディングスの筆頭株主になると発表した12月1日以降、大きく値下がりしたが、15日終値は7日ぶりにプラスに転じた。

14日に一時5996円まで下げ、4月初旬以来8カ月ぶりとなる6000円大台割れを見たことで、値ごろ妙味が台頭したようだ。9月高値からこの安値までの下落率は26%に達し、一株当たり純資産5249円も意識される水準となっていた。チャート面から当面の戻りめどを探ると、25日移動平均線の6866円、9月高値から直近安値までの下げ幅の半値戻し6770円など、6800円あたりが意識されそうだ。

(2023年12月15日配信)

12月13日 GENIX-CN70構成銘柄の大阪ガスが4日続伸し、一時3077円の高値を付けた。3000円台に乗せたのは上場来初。12日大引け後に、日本経済新聞が「伊藤忠と大阪ガス、世界最大級の水素生産に最大4割出資」と報じ、これを材料視する買い注文が朝方から集まった。

株価は11月初旬、自社株買いの発表を契機に大きく上放たれ、過去16年来の上値抵抗線となっていた2600円前後の節を突き抜けてきた直後とあって、しこり感のないチャート妙味も好感されているようだ。

12日に発表された欧州の水素企業Everfuelのニュースリリース。

(2023年12月13日配信)

12月8日 GENIX-CN70は前週に続いて下落した。急速な円高進行や世界的な景気減速懸念を受けて、東京株式市場はこの日、ほぼ全面安となった。GENIX-CN70構成銘柄にも利益確定の売りが先行した。中でも、原油先物市況の下落を受けて、石油、造船、商社、海運株などが大きく値を下げた。

12月1日引け後にコスモエネルギーホールディングス株式大量取得を発表した岩谷産業は、週明け4日から株価が大きく下げ、発表前の終値7141円から8日安値6388円まで5日間で10%を超える下げとなった。9月の本年高値8040円からの下落率は20%に達している。アナリストからは「コスモエネ株取得に1千億円を超える大金を投じることについて、どのようなリターンを見込んでいるのか、できる限り定量的な説明が欲しい。株価の下げは合理的な反応。投資家は追加情報を待っている」との声が聞かれる。コスモエネ株が取得価格を割り込んでいることも嫌気されているようだ。

(2023年12月8日配信)

米原油先物価格(WTI)は12月6日、前日比2.94ドル安の69.38ドルと5日連続で値下がりした。節目と見られた1バレル70ドル台を5カ月ぶりに割り込んだ。9月に付けた本年高値93.68ドルからの下落率は26%に拡大するなど下値を模索する動きとなっている。

注目された11月30日のOPECプラス会合は、各国から自主減産(来年1~3月期に日量約220万バレル)が発表されたものの、想定の範囲内と受け止められたようで、相場の下落基調を反転させるには至らなかった。

相場が弱含んでいるのは、世界的な景況悪化に伴う需要減少への警戒があると見られる。「不動産不況が続く中国経済の停滞や、ここまでの利上げで減速が見込まれる米国景気などを考慮すると石油需要は伸び悩み、自主減産してもなお需給は引き締まらないのではないか」(三菱UFJリサーチ&コンサルティング調査部芥田知至シニアアナリスト)との指摘がある。当面は今週末発表される米雇用統計をはじめ、主要な経済指標を横目にみながら神経質な値動きが続きそうだ。

(2023年12月7日配信)

12月1日 岩谷産業(GENIX‐CN70構成銘柄)はこの日、コスモエネルギーホールディングスの株式を追加取得すると発表した。旧村上ファンド系と見られる既存株主から計約1740万株を1053億円で取得する。取得済みの持ち株と合わせた保有比率は19.93%となり、同社の筆頭株主になる。

1株当たりの取得価格は約6051円で、この日の東証終値5616円を約8%上回るが、価格の算定根拠については明らかにしていない。今後については、「より一層連携を深め、新たなシナジーを創出する」としているが、具体的な方向性はまだ示されていない。また、今3月期連結業績への影響については「精査中」としている。

サウジCP12月分は、前月と同価格の1バレル610ドル、ブタンも変わらずの620ドルとなった。

(2023年12月1日配信)

11月24日 東京証券取引所で三菱重工業(GENIX‐CN70構成銘柄)の株価が前日比529円高と大幅続伸し、およそ2カ月ぶりに8800円台まで水準を切り上げた。

同社は11月22日に防衛事業説明会を開催し、来年度からの3カ年は防衛力整備計画の大幅な拡充を受けて同社の事業規模は2倍以上になると発表した。過去長期にわたり同事業規模は5,000億円弱で推移していたが、来年度からの3カ年は1兆円規模になるとした。祝日をはさんでこの日は朝方から買いが先行、業績拡大への期待感を織り込む動きを見せた。株価が1万円に近づいていることから、株式分割を催促する値動きにも映る。

ガスエネルギー新聞が注目する同社のカーボンニュートラル実現に向けた取り組みも続いている。弊紙11月20日付では三菱重工エンジン&ターボチャージャの「水素混焼50%で安定燃焼、5700キロワット級ガスエンジン」を技術面トップで紹介している。また、同日付紙面には「水素特集」を掲載しており、三菱重工の高砂水素パークなどを詳しく紹介している。

(2023年11月24日配信)

11月14日の東京証券取引所で大阪ガスが4日続伸し、ザラ場の高値は2920.5円まで買い進まれた。11月7日にマークした上場来高値2914.5円を5営業日ぶりに更新した。10月27日発表の中間決算が好感されているほか、同日発表の自社株買いも歓迎されているようだ。マーケットでは、大阪ガスの株価格付けを従来から「買い」としていたみずほ証券が、目標株価を2600円から3300円に引き上げたとの情報もこの日伝わった。

大阪ガスの株価をローソク足(日足)で見ると、11月9日から10日にかけて、さらに10日から13日、13日から14日にかけても連続して窓「空」ができた。4本の陽線と「三空」で形成される高値圏でのこの形は「三空踏み上げ」と呼ばれ、チャートを投資判断のよりどころとする投資家は、空売りを仕掛ける急所とみる。同社株の信用買い残は、売り残が買い残を超過した状態にある。確かに目先は急伸した後だけに強弱感が対立しやすい場面と言えるが、この日の株価は株価純資産倍率が0.7倍台と依然として割安な状態にあることから、むしろ売り方の手仕舞い(買い戻し)による一段の上昇を読む向きもある。

関連記事 大阪ガスが上昇率首位、愛知時計は最高値を更新/GENIX―CN70 - ガスエネルギー新聞 (gas-enenews.co.jp)

(2023年11月14日配信)

11月2日のGENIX‐CN70は3週ぶりに反発した。自社株買いを発表した大阪ガスが急伸し、最高値を更新したほか、業績好調の日本酸素、愛知時計も高値を更新した。

中東産LPGの日本向け長期契約価格(サウジCP)の11月分は、プロパンが1トン当たり前月比10㌦値上がりして610㌦(前月比1.67%高)となった。ブタンは同5㌦値上がりして620㌦(同0.81%高)。プロパン、ブタンともに4カ月連続で値上がりした。

LPG市況に影響を与える原油相場の値動きはこのところ重くなっているが、LPG市況はこれから需要期を迎える季節性もあって、先高観が根強いようだ。日本向け米国産LPGの航路に当たる中南米パナマ運河が、渇水の影響で渋滞解消に時間がかかるとの見通しも強気の見方を支えているようだ。

CPのこの1年間の価格推移を振り返ると、プロパンは2月に790㌦のピークを迎え、その後は大きく値下がりして、7月に400㌦のボトムを付けている。ブタンも同様に2月の790㌦でピークを打ち、7月には375㌦の安値を付けている。

(2023年11月2日配信)

10月27日 GENIX-CN70は前週末終値から0.2ポイント下落して155.81と2週連続で下落した。東証株価も0.06ポイント下がって142.76となった。

10月以降、株式市場は調整色を強めており、9月最終週との比較ではGENIX-CN70、東証株価ともに約3%下落している。

GENIX-CN70の構成銘柄のうち9月末比で上昇したのは全体の2割16銘柄にとどまる。その中で愛知時計が本年高値を更新したほか、日本酸素、栗本鉄工、川崎汽船などが高値圏で頑強な値動きを見せている。

(2023年10月27日配信)

10月19日の米原油先物(WTI)価格は3日続伸。中東地域の紛争拡大への懸念が市況を押し上げた。

国際ガス市況も値上がりしており、欧州パイプラインガス先物価格(TTF)は13日に百万BTU(英国熱量単位)当たり16ドル台、スポットLNG価格は18日に19ドル台へと上昇している。

イスラエル沖の海洋ガス田(タマル)が操業を停止したと報じられており、このガスを原料とするエジプト産LNGの出荷に影響が及ぶ恐れが指摘されている。

(2023年10月20日配信)

10月9日の米原油先物(WTI)市況は2日続伸し、1バレル前日比3.59㌦高の86.38㌦に上昇した。6日の米雇用統計は市場の予想を上回る数値で、長期金利上昇を促したが、原油市場は底固い動きを見せた。そこに、イスラエル・パレスチナ間で大規模な武力衝突が発生。中東の地政学的リスクが高まったことで、買い気が優勢となったようだ。また、本年高値を付けた9月27日以降の下げが急だったこともあり、買い戻しも入りやすかったと見られる。

一方、連休明け10月10日の東京株式市場は、朝方から買い戻しの動きが広がりほぼ全面高でスタート。GENIX‐CN70構成銘柄もこのところ下げがきつかった石油株などが買い気配で始まるなど総じてしっかりした動き。

三菱UFJリサーチ&コンサルティング調査部の芥田知至主任研究員は当面の原油相場について、「今回の武力衝突にイランの関与があるのかどうかなど中東情勢には不透明な部分があり、不安定要素が増えた格好だ。他方、このところの米長期金利上昇やドル高が原油相場を下押しするとの見方や、米欧の金融引き締め効果で石油需要が鈍化するとの懸念も根強い。さらに中国の不動産不況、全米自動車労組(UAW)のストライキ、米予算審議の難航なども需要を鈍化させる要因として意識されている。当面は地政学的リスクや需給などの強弱材料が交錯する中で、不安定な推移が見込まれる」としている。(了)

(2023年10月9日配信)

米原油先物が10月4、5日と続落し、1バレル82㌦台まで下落、8月30日以来の安値水準となった。4日は下落率が5・61%に達する大幅な下げで、下落率が5%を超えるのは5月2日以来5カ月ぶり。9月27日に付けた本年高値93・68㌦から5日までの下落率は12%強に広がった。市場では、米ガソリン在庫の急増や強含んでいる長期金利の動向を警戒。今晩の米雇用統計の発表を注視している。

一方、米天然ガス先物(HH)価格は3日続伸し、今年3月以来となる百万BTU(英国熱量単位)当たり3ドル台に乗せてきた。

(2023年10月6日配信)

米原油先物が10月4日、前日比5.01㌦安の1バレル84.22㌦と急反落し、8月31日以来の安値水準に後退した。1日の下落率の大きさは5.61%に達した。5%を超える大幅な下げは5月2日の5.29%以来、5カ月ぶり。市場では、同日発表された米石油在庫統計でガソリン在庫の急増が明らかになり、これが利益確定売りを誘ったとの見方が出ている。

JOGMECの首席エコノミスト・野神隆之氏は、「統計で明らかになった米ガソリン需要の低迷は、この時期としては2000年以来の低水準。他にもロシアの軽油輸出禁止の一部解除検討の報道、サプライズのないOPECプラス産油国共同閣僚監視委員会の内容などの弱気材料がそろって現れた。このため、市場は狼狽売りの様相を呈しているが、今年第4四半期に供給不足に陥るとの認識に変化はなく、市場のセンチメントが根本的に変化したとは言い切れない。原油市況は売られ過ぎ気味の領域に入りつつあり、値頃感から買い戻しが発生しやすい状況ではあるが、まずは明日6日発表予定の米国雇用統計が注目される」としている。

10月5日の東証は朝方、昨日までの大幅安に対する自律反発の動きとなり、TOPIXが6日ぶりに反発するなど全般に買い物優勢の始まりとなったが、原油の急落を受けて、GENIX‐CN70構成銘柄のINPEXや石油資源開発など石油関連株は売り気配のスタートとなった。

(2023年10月5日配信)

中東産LPGの日本向け長期契約価格(サウジCP)の10月分は、プロパンがトン当たり前月比55㌦値上がりして600㌦(前月比9.09%高)、ブタンは同50㌦値上がりして 615㌦(同9.82%高)となった。プロパン、ブタンともに3カ月連続で値上がりした。背景には原油市況の上昇が指摘されている。

(2023年9月29日配信)

東証9月28日前場の寄り付きは、GENIX‐CN70構成銘柄のINPEX、石油資源開発、日揮など石油株が大幅高でスタートした。朝方は全般に利益確定売りが先行する中で、石油関連株の値動きの強さが目立った。石油資源開発は2008年以来、13年振りとなる6000円台に到達した。

前夜27日の米原油先物(WTI)価格は前日比3.29㌦値上がりして1バレル93.68㌦となり、7営業振りに今年の高値を更新した。また、当面の戻りのめどと見られていた昨年10、11月に付けた92㌦台の高値を一気に上抜いてきたことで、市場関係者の間では先高ムードが一層強まっている。

(2023年9月28日配信)

9月22日の東証株価は前夜の米国株式下落を受けて、朝方から売り先行で始まった。GENIX-CN70構成銘柄も商社、海運株など総じて下落した。半面、INPEX、石油資源開発、ENEOSなど石油株の一角は底固い動き。GENIX-CN70は前週末比2.08ポイント下落して164.04ポイントと5週ぶりに下落した。

21日の米原油先物市場は、米金融政策の引き締め長期化懸念が台頭し、利益確定売りに押された。期近終値は前日比0.65㌦安い89.63㌦と、3日続落し、6営業日ぶりに1バレル90㌦台を割り込んだ。

9月25日付紙面の関連記事「原油100ドルが視界に サウジ減産の影響を注視」

(2023年9月22日配信)

9月14日の米商品先物市場では、原油先物(WTI)価格が2日ぶりに反発し、終値は前日比1.64㌦値上がりして1バレル90.16㌦と、当面の節目と見られていた90㌦大台を突破した。90㌦に乗せるのは2022年11月7日の91.79㌦以来、10カ月ぶり。市場関係者の間では、原油需給の引き締まり感から先高を予想する声が強まっている。

原油市況の上昇を受けて、15日の東証ではGENIX-CN70構成銘柄のINPEX、石油資源開発、日揮、ENEOS、三井物産、三菱商事といった、石油やエンジニアリング、商社など資源関連株が一斉に買い進まれた。INPEXは2008年以来、この週急伸した日揮は2018年以来の高値水準。

(2023年9月15日配信)

9月13日の東京証券取引所では、朝方からINPEX、石油資源開発、ENEOSなどGENIX-CN70構成銘柄の石油株が買い先行でスタートし、本年高値を更新した。前夜12日の米原油先物価格(期近終値)が前日比1.55㌦高の1バレル88.84㌦と反発し、約1週間ぶりに本年高値を更新したことが買いの手掛かりになっていると見られる。

原油市場では需給に引き締まり感が指摘されるなど、市況は当面強含むとの見方に傾斜しているようだ。ENEOSのこの日の株価は4年8か月ぶりとなる600円台を目前に捉えている。INPEXは2008年10月以来、石油資源開発は2009年6月以来の高値水準に来ている。

米原油先物は2008年に145㌦の最高値を付け、2011年から2014年にかけて100㌦前後で推移していた。最近の石油株は原油100㌦時代の再来をあたかも織り込むかのような値動きを見せている。

(2023年9月13日配信)

9月8日の東京株式市場は、前夜の米国株式市場の下落を受けて、朝方から利益確定売りが先行する展開となったが、この週のGENIX-CN70は前週末比1.67ポイント上昇して161.86と3週連続値上がりし、前週に続いて指数算出以来の高値を更新した。この週は三菱重工、川重重工、三井物産、石油資源開発などが指数をけん引した。

原油先物価格(米WTI)は9月7日、前日比0.67㌦安い1バレル86.87㌦と、10日ぶりに値下がりし、前日まで値上がりが目に付いたINPEX、石油資源開発、日揮、ENEOS、三井物産、三菱商事などの資源関連株には利食い売りが広がった。

また、個別では、このところ物色人気を集めていた三菱重工も6日ぶりに反落した。半面、三菱重工の急上昇に対して出遅れ感が台頭していた川崎重工はこの日も買いが途切れず逆行高、10連騰となった。

三菱重工の本紙最新ニュース:長崎で脱炭素基盤技術 既存拠点連携し開発推進/三菱重工

川崎重工の本紙最新ユース:世界初ドライ式水素タービン、NOx抑制と高効率を両立/川崎重工

(2023年9月8日配信)